- Новости

- #лицаОмГТУ: о профессоре кафедры «Информатика и вычислительная техника» Викторе Потапове

#лицаОмГТУ: о профессоре кафедры «Информатика и вычислительная техника» Викторе Потапове

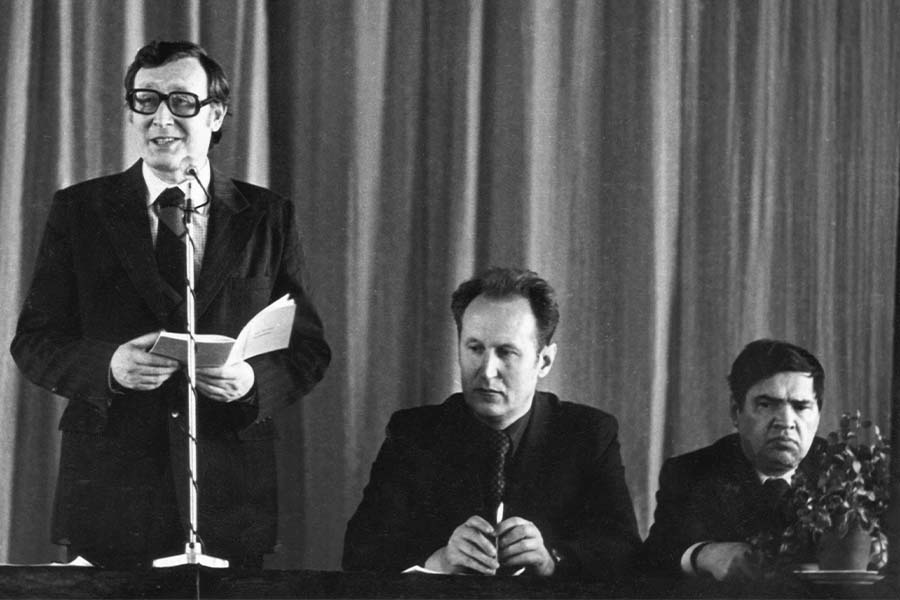

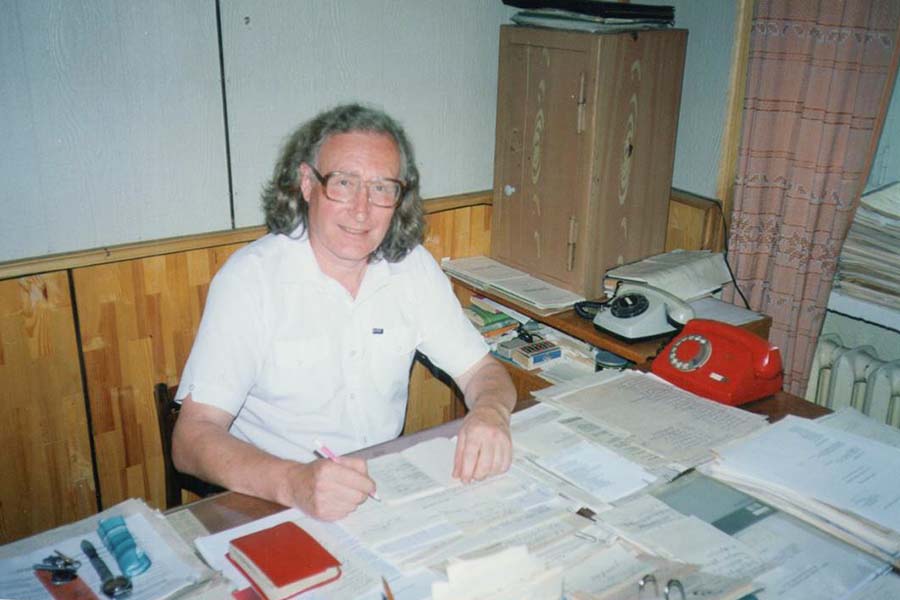

Виктор Потапов – заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор, основатель кафедры «Электронные вычислительные машины» (ныне – «Информатика и вычислительная техника») ОмГТУ уже более 55 лет работает в техническом университете. Трудясь в должности проректора по научной работе в 1977–1985 годы, он создал эффективную систему управления научными исследованиями, позволившую Омскому политеху стать одним из ведущих вузов России в области научной деятельности.

Виктор Потапов – коренной омич. После учебы в Томске он вернулся в родной город и с 1968 года начал работать в политехническом институте. Благодаря ему в вузе был организован общеинститутский вычислительный центр, отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Автоматизация проектирования АСУ», а также научный центр «Информатика», созданный для разработки региональной программы информатизации Омской области.

Виктор Ильич, в 1972 году благодаря Вам в вузе была основана кафедра «Электронные вычислительные машины». Через 20 лет она стала первой в Омске, перешедшей на многоуровневую подготовку бакалавров, а с 2006 года – на подготовку магистров. Как пришло понимание, что есть необходимость создать такую кафедру?

Оборонная, машиностроительная, приборостроительная и нефтехимическая промышленность города тогда очень нуждалась в инженерах по проектированию, разработке и эксплуатации средств вычислительной техники. Новая кафедра заложила основы подготовки в Омске специалистов с высшим образованием в области информатики и вычислительной техники. Ее выпускники стали очень востребованы и успешно работали на производстве, в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, вычислительных центрах и в высших учебных заведениях.

В 1977–1985 годы Вы были проректором по научной работе в вузе, также много лет работали в должности заведующего кафедрой. Какой опыт вынесли, трудясь на руководящих постах?

Наиболее ценным опытом я считаю уважительное отношение к каждому сотруднику, выявление его личных возможностей и создание благоприятных условий для их реализации на практике.

Вы внедрили в ОмГТУ систему учебно- и научно-производственных комплексов и эффективную систему управления научными исследованиями, которая в 1982 году была удостоена серебряной медали ВДНХ, а в 1983 признана Минвузом РСФСР лучшей в России. В чем была суть этой системы и как вы пришли к ее созданию?

В 1977 году я стал проректором по научной работе в ОмГТУ. Занимаясь организацией научной деятельности, я понял, что в вузе отсутствуют системность и взаимовыгодные отношения между омскими предприятиями как заказчиками научно-исследовательских работ и научными коллективами и кафедрами политеха как их исполнителями.

Студенты, участвующие в НИР, после окончания вуза в соответствии с постановлениями Госплана СССР направлялись куда угодно, кроме тех предприятий, для которых они и производили научные и опытно-конструкторские работы. Мы с ректором Юрием Валериановичем Селезневым начали исправлять эту ситуацию. Путь был один. Университет заключал с соответствующими предприятиями взаимовыгодные договоры (например, вуз готовит для предприятия необходимое количество выпускников и инженеров, а предприятие передает ему новейшее оборудование, открывает на производстве соответствующие лаборатории, формирует фонд заработной платы для сотрудников вуза, предоставляет квартиры). Таким образом, мы в соответствии с потребностями омских предприятий обеспечили их молодыми кадрами. Об этом опыте как примере для других вузов была опубликована передовица в газете ЦК КПСС «Правда». Вопрос с Госпланом был закрыт, я и ректор получили премию от Минвуза.

Хочу отметить, что Юрий Валерьянович был очень инициативным руководителем и часто предлагал идеи и проекты, которые были в то время просто авантюрными, невыполнимыми и требовали ответственности, мужества и силы воли, потому что реализовывать их приходилось на грани возможностей. Например, несмотря на отсутствие денежных средств, в университете была создана типография с современным оборудованием, выстроен 8-ой корпус, столовая, три общежития и многое другое. В частности, именно налаженное нами взаимодействие с предприятиями помогло найти средства на эти проекты.

А как развивался ваш личный научный путь?

В 1955 году я поступил в Томский государственный университет, где впервые в стране на радиотехническом факультете открылась специализация «Вычислительные и счетно-решающие устройства», по ней я и окончил ТГУ. В 1965 году поступил в аспирантуру на кафедру вычислительной техники факультета «Системы управления летательными аппаратами» Московского авиационного института. Работал в СКБ предприятия п/я № 2 Министерства радиопромышленности СССР и в конструкторско-технологическом институте – занимался разработкой специализированных вычислительных устройств для систем управления подвижными объектами и технологическими процессами. После этого пришел работать в ОмГТУ. Область научных интересов – схемотехника, автоматизация проектирования АСУ, а также автоматизация исследования надежности и безопасности сложных систем управления техническими объектами и многое другое.

Какие самые яркие моменты от работы в Омском политехе или из научной деятельности остались в памяти?

Прежде всего, это то, чего удалось добиться – включение периферийного вуза ОмГТУ в состав хозрасчетного научного объединения Минвуза РСФСР, что дало нам возможность распоряжаться доходами от выполнения хозрасчетных НИР по своему усмотрению. Также Омский политех вошел в пятерку лучших вузов РСФСР по научной работе и получил переходящее Красное знамя Совета министров РСФСР. И наконец, научная деятельность стала основой для подготовки научных кадров – докторов и кандидатов наук, а также базовым элементом в подготовке инженеров.

Без информатики и сложной вычислительной техники современный мир уже невозможно представить, а Вы стояли у истоков эпохи информатизации и цифровизации. Было понимание, что вы делаете что-то абсолютно новое и настолько прорывное?

Информатика, алгоритмизация и численные методы, реализуемые на ЭВМ и называемые сегодня цифровизацией, были моей профессией, и я мог всегда, используя эти методы и системный анализ в цифровом виде, решить практически любую задачу в любой сфере деятельности. Так что для меня это был рабочий инструмент, которым, к сожалению, в то время обладали немногие. Конечно, в научной и инженерной практике это был прорыв, существенно расширяющий возможности человечества и стимулирующий научно-технический прогресс.

Что хотели бы пожелать студентам и университету?

Студентам желаю добиваться поставленных целей, верить в успех. Пусть обучающие их профессора будут мудры, а деканы и заведующие кафедрами – доброжелательны, побольше талантливых и умных студентов им. Университету желаю всегда иметь инициативных ректора и проректоров, перспективного развития с учетом меняющихся обстоятельств и долгих лет процветания.